NHK連続テレビ小説「ばけばけ」第1週では、ヒロインの父・松野司之介が武士のプライドを捨てて「舶来うさぎの転売」の商いに挑戦。またたく間に200円の儲けを出し、色気を出して事業拡大のために借金を重ねることになります。

この記事では、司之介が稼いだ200円(明治8年当時)が令和現在のいくらくらいに相当するのか、そして司之介が背負った借金はいくらくらいなのかを考えてみます。

司之介、舶来うさぎの転売業に乗り出す いきなり200円のぼろ儲け!

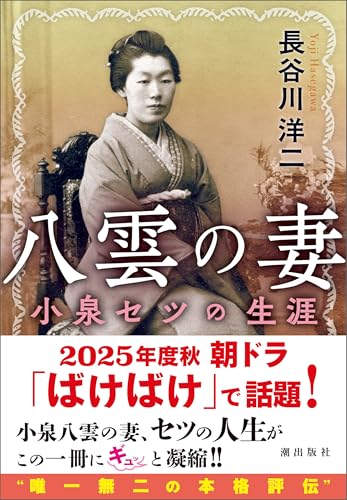

▼旧松江藩の武士だった家で育った小泉セツ(「ばけばけ」ヒロイン・松野トキのモデル)ですが、養子先の稲垣家が商いに失敗して没落し、セツもかなりの苦労をして育ったようですね。

親戚の小清水傳(堤真一)が織物工場の経営を始めると聞いた司之介(岡部たかし)は、元武士としてのプライドを捨てて、最近流行りだという「舶来うさぎの転売」に手を出すことになります。

司之介はかつての部下だという金成初右衛門(田中穂先)に入れ知恵されたのか、世間では毛並みや色の変わった舶来のうさぎが大流行していて、1羽5円で仕入れたうさぎに最高で600円もの値がついたことがあるのだと大はしゃぎ。

※おトキの学校の月謝が2ヶ月で1円で、年間6円。600円といえばおトキが100年も学校に通える!とフミは驚きの表情を見せています。

さっそくうさぎの転売業を開始した司之介は、数週間後には200円という大金を儲け、すっかり有頂天になってしまいます。

「松江一の、うさぎ長者になるぞ〜!」

司之介は事業を拡大するために金貸しから目一杯の借金をして、さらなる利益を追求しますが…。

【追記】2026年2月2日放送の第86話では、ヘブンのおかげでついに松野家が借金の全額返済に成功。その際、借金取りの銭太郎(前原瑞樹)が拇印を押した借金の覚書が画面に登場し、借金額が1,500円だったことが判明しています。銭太郎は、松野家の借金を200年かかる額と表現しています。

明治8年の200円 現在の160万円?

司之介がうさぎの転売業に手を出したのは、明治8年(1875年)のこと。

当時の物価水準を令和の今と比べるのはなかなか難しいのですが、各種消費者物価指数を追うことでおおよそ当時と今の物価の違いを推測することが出来ます。

筆者が各種指標からざっと計算したところによれば、明治8年当時の物価指数は令和現在ではおよそ8,000倍になっているようです。

つまり、明治8年当時の200円×8,000倍=1,600,000(160万円)と計算できます(※)。1羽600円で売れたといううさぎは、現在でいう約480万円で売れたということですね。

司之介は小手先の商売を開始してすぐに、現在でいう160万円という大金を稼いでしまったことになります。これは調子に乗ってしまいますね。

(※)物価の計算方法により数字には振れ幅があります。司之介はだいたい100万円〜数百万円程度をいきなり儲けたというイメージでいいかと思います。

司之介、莫大な借金を抱えて松野家は没落 トキの人生も変わる

200円というあぶく銭を得た司之介は、金貸しから可能な限りの借金をして事業拡大を目指します。

しかしビギナーズラックはそう続くものではありません。なんとうさぎの相場が突然崩れてしまい、司之介は莫大な借金を背負ってしまうことになるのです。

事前公開されているあらすじには、司之介がどれほどの借金を抱えたのかは明かされていません。

仮に当初の儲け(200円)の5倍にあたる1,000円を借り入れていたとすれば、現在の貨幣価値で800万円ほど。

【放送後追記】

第4回では、うさぎの相場が崩れたことにより司之介が「一生働いても返せない借金長者になってしまった」と家族に告白しています。

第86回では、借金の覚書が画面に登場し、松野家の借金が1,500円だったことが判明しています。

松野家の人たちは手に職を持っておらず、一家の稼ぎは微々たるものです。松野家の人たちは懸命に労働を重ねながら、長年にわたり司之介が抱えてしまった借金を少しずつ返済していくことになります。

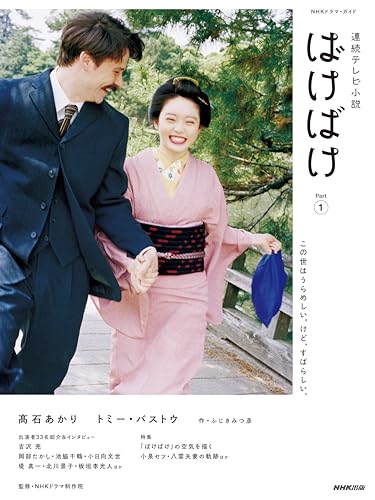

一人娘のトキもまた、父の借金を返すために学校をやめて雨清水家が経営する織物工場で懸命に働き始め、大切な青春時代を家族のために捧げることになるのです。ついに困窮極まったトキは、起死回生の一手として「お婿さん」を取る決意をして…。

【参考】物価の文化史事典より数字をピックアップ。

これより少し後の明治10年(1977年)の機械織職の日雇い賃金(女性)が7銭5厘で、一ヶ月25日働いたとして1円87銭5厘となります。年収でもせいぜい20円を少し超える程度ですから、司之介の借金(200円〜1000円くらい?)は本当にとんでもない額ということになりますね。

また、トキが大人になった明治19年(1886年)頃でも、小学校教員の初任給は5円(月額)、年収で60円程度。当時のエリートである小学校教員の年収が60円程度ですから、松野家が借金を返していくのがいかに大変かがわかります。

▼松野家の貧窮は、トキの結婚生活や未来にも大きな影響を与えていきます。

▼松野家にたびたび押しかける借金取りの森山善太郎、銭太郎親子。個性派俳優の岩谷健司、前原瑞樹と岡部たかしとのバトルも注目です。