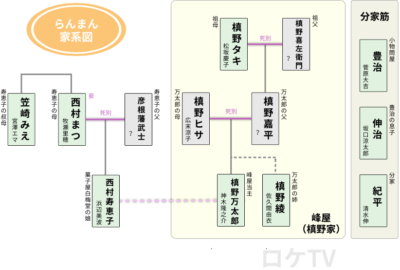

NHK連続テレビ小説「らんまん」の時代設定、主人公・槙野万太郎(神木隆之介)の劇中における年齢、生年月日、主な出来事の年表などをまとめます。

あわせて、主人公のモデルである「日本の植物学の父」牧野富太郎の簡単な年表もまとめておきます。

幕末の土佐生まれ 槙野万太郎

主人公の槙野万太郎は、1862年(文久2年)3月生まれ。郷土の英雄・坂本龍馬が脱藩したのとほぼ同時期に生まれています。

物語は万太郎5歳、1867年(慶応3年)の時代からスタートします。江戸時代から続く土佐・佐川町の酒蔵・峰屋の跡取り息子として育った万太郎は、偶然森の中で出会った「天狗」こと坂本龍馬から生きる意味を教わり、やがて植物の存在に強い興味を示していきます。

第2週以降は明治時代に突入。万太郎は地元の郷校・名教館に通って学問に目覚めた後に、新学制で発足したばかりの小学校に通うものの中退。モラトリアム的に植物採集に熱中する日々を過ごしながら、東京の内国勧業博覧会や高知で盛んになる自由民権運動に触れて見分を広めると、やがて本格的に植物学を志すことを決意します。

青年になった万太郎は竹雄とともに上京すると、東京大学植物学教室に通うようになり、以降、日本の植物学の発展のために人生を捧げていきます。

※主人公のモデルである牧野富太郎は1957年(昭和32年)に94歳で、妻の壽衛子は1928年(昭和3年)に54歳でそれぞれ亡くなっています。「らんまん」は夫婦の青春期となる明治時代を中心に、充実の仕事ぶりを見せる大正時代、妻が亡くなる昭和初期あたりまでが描かれるのではないかと予想します。

※牧野富太郎は妻の壽衛子より11歳ほど年上でしたが、ドラマでは万太郎と寿恵子の年齢差は3歳差ほどという設定のようです。

以下、槙野万太郎ならびに牧野富太郎の人生年表・年齢をまとめておきます。年表はドラマの進展にあわせて随時更新・修正予定です。

【らんまん】槙野万太郎の人生年表・年齢

1862年(文久2年)万太郎誕生…万太郎0歳

幕末の土佐・佐川町に槙野万太郎が生まれる。

1867年(慶応3年)物語開始…万太郎5歳【第1週】

「天狗」坂本龍馬と遭遇。母のヒサの病気が悪化。大政奉還。翌年年明けにヒサが死去。

1871年(明治4年)名教館に通う…万太郎9歳【第2週】

地元の郷校・名教館に通い、恩師・池田蘭光や学友・広瀬佑一郎らと出会う。学問に目覚める。

1874年(明治7年)小学校に通いはじめるも中退…万太郎12歳【第2週】

新たな小学校制が布かれ開校した佐川小学校に入学するも、授業がもの足りずに中退。

1880年(明治13年)神木隆之介が登場…万太郎18歳【第3週】

第3週で神木隆之介が本格登場。万太郎18歳。峰屋に内国勧業博覧会出品のお誘いが来る。綾が幸吉に恋をする。

1881年(明治14年)第2回 内国勧業博覧会に参加…万太郎19歳、寿恵子16歳【第3週〜】

春、東京上野で開催される内国勧業博覧会に峰屋が参加するため、万太郎と竹雄が初上京。銘酒「峰乃月」を出品。博覧会場で菓子屋の娘・寿恵子と出会う。憧れの学者・里中芳生、野田基善にも会う。帰郷後の高知では早川逸馬らに出会う。

1882年(明治15年) 万太郎が本格的に上京、寿恵子と再会、結婚へ…万太郎20歳、寿恵子17歳【第6週〜】

3月、万太郎と竹雄が本格的に上京。根津の長屋に住み、東京大学の植物学教室に出入りするようになる。17歳になっていた寿恵子と運命の再会。同年の夏までに教室の標本の分類、印刷所での修行、植物学雑誌の創刊を成し遂げ、9月に寿恵子に求婚。

1883年(明治16年)万太郎と寿恵子が祝言…万太郎21歳、寿恵子18歳【第12週〜】

春、万太郎が寿恵子を連れて帰郷、祝言をあげる。竹雄と綾の結婚も見届けた後、タキが亡くなる。

9月、万太郎と寿恵子が帰京。大学で新学期が始まる(当時は新年度は9月から)。昨年春(出会った当初)2年生だった波多野と藤丸は新4年生に。大窪と共同で「ヤマトグサ」の研究を開始。

1884年(明治17年)寿恵子が妊娠、長女・園子誕生…万太郎22歳、寿恵子19歳【第15週〜】

「ヤマトグサ」を植物学雑誌で発表。寿恵子の妊娠が判明。藤丸が大学を辞めたいと言い出す。秋に長女・園子が誕生。

1885年(明治18年)ムジナモ発見、教室から追放…万太郎23歳、寿恵子20歳【第17週】

池のほとりでムジナモを発見。寿恵子、第2子を妊娠。森有礼が文部大臣に就任したことにより、田邊教授が御茶ノ水の高等女学校の校長になる。12月、ムジナモの論文が原因で植物学教室の出入り禁止を言い渡される。

1886年(明治19年)園子が亡くなり、千歳が誕生…万太郎24歳、寿恵子21歳【第18週】

4月、東京大学が帝国大学に改称される。理学部も帝国大学理科大学となり田邊が初代教授に就任。ヒメスミレが咲く春先、園子が亡くなる。まだ2歳になる前だった。6月、第二子の千歳が誕生。峰屋が廃業。

1887年(明治20年)ヤッコソウを新種と断定…万太郎25歳、寿恵子22歳【第19週】

高知の山中で少年・虎鉄の導きにより発見した珍しい植物を新種と断定。「ヤッコソウ」と命名。高知の教師たちから植物に関する質問の手紙が届くようになる。

1890年(明治23年)寿恵子、第4子を妊娠中…万太郎28歳、寿恵子25歳【第20週】

槙野家では次女(第二子)の千歳、長男(第三子)の百喜がすくすくと育っている。寿恵子のお腹には第4子が。

1891年(明治24年)田邊、大学を非職に…万太郎29歳、寿恵子26歳【第20週】

田邊が新属新種の「キレンゲショウマ」を発表。3月、突然田邊が大学教授の非職を命じられて大学を去る。

1893年(明治26年)田邊が急死、万太郎が助手に…万太郎31歳、寿恵子28歳【第21週】

千歳7歳、百喜5歳、大喜2歳に。8月、避暑先の鎌倉の海岸で田邊が溺死。寿恵子が料亭で働き始める。万太郎が植物学教室の助手となり、7年ぶりに教室に復帰。寿恵子が料亭「巳佐登」で働き始める。

1894年(明治27年)大窪が教室を去る…万太郎32歳、寿恵子29歳【第22週】

ドイツから細田が帰国し助教授に就任したことを受けて、大窪が大学を去る。清国との戦争が勃発。

1896年(明治29年)万太郎、台湾へ…万太郎34歳、寿恵子31歳【第22週】

帝国大学の調査団として、万太郎が日本の統治下となった台湾に派遣される。山元虎鉄(24歳)が万太郎に弟子入り。

1897年(明治30年)綾と竹雄が上京 末っ子・千鶴が生まれる…万太郎35歳、寿恵子32歳【第23週】

高知から綾と竹雄の一家が上京し、屋台「土佐」を開店する。槙野家にとって5人目となる三女(末娘)千鶴が生まれる。

1898年(明治31年)寿恵子が「やまもも」を開業…万太郎36歳、寿恵子33歳【第24週】

寿恵子が渋谷で待合茶屋「やまもも(山桃)」を開業。小林一三らが店を訪れる。

1903年(明治36年)南方熊楠から標本が届く…万太郎41歳、寿恵子38歳【第24週】

万太郎のもとに南方熊楠から標本と手紙が届く。「ハチク」が120年に一度開花。

1904年(明治37年)日露戦争が勃発…万太郎42歳、寿恵子39歳【第24週】

日露戦争が勃発。元画工の野宮から神社の森の窮状を訴える手紙が届く。

1912年(明治45年)虎鉄と千歳が結婚…万太郎50歳、寿恵子47歳【第25週】

虎鉄と千歳が結婚。

※詳細な年月は明かされていませんが、語り(ナレーション)が「明治という時代の終わり」と言及していますので、仮に明治45年としておきました。千鶴が子役の横山芽生のままだったのでもう少し早い年代かも知れません。仮に明治45年だとすると、結婚時の千歳は26歳前後、虎鉄が39歳前後ということになります。

1923年(大正12年)関東大震災が発生、大泉村に土地を購入…万太郎61歳、寿恵子58歳【第25週】

関東大震災が発生。根津の十徳長屋が崩壊し、家族で渋谷へ避難。「やまもも(山桃)」を5万円で相島に売却し、大泉村に土地を購入して移住。

1927年(昭和2年)波多野から理学博士の誘い…万太郎65歳、寿恵子62歳【第26週(最終週)】

寿恵子の体調に異変が起きる。波多野が帝国学士院の会員に選出。万太郎、波多野から理学博士にならないかと誘いを受ける。

1958年(昭和33年)藤平紀子が東大泉の槙野邸を尋ねる…千鶴61歳【第26週(最終週)】

最終週・第126回。61歳になった千鶴が守っている東大泉の家に、アルバイト志望の女性・藤平紀子(宮﨑あおい)がやって来る。万太郎と寿恵子はすでに亡くなっている。

【参考】槙野家の5人きょうだい

▷長女・園子<早世> ※1884年(明治17年)生まれ。

▷次女・千歳(秋山加奈→入江美月→遠藤さくら)※1886年(明治19年)生まれ。

▷長男・百喜(森本一之新→石川誉→松岡広大)※1888年(明治21年)生まれ?

▷次男・大喜(服部仁信→峰岸慶→木村風太)※1891年(明治24年)生まれ?

▷三女・千鶴(鈴木咲→横山芽生→本田望結→松坂慶子)※1897年(明治30年)生まれ?

モデル・牧野富太郎の簡単な人生年表

・1862(文久2)0歳…4月24日、土佐国高岡郡佐川村で富太郎誕生。酒造と小間物屋を営む「岸屋」待望の一人息子で、幼名は成太郎。

・1865(慶応元) 3歳…父・佐平が病死。

・1867(慶応3) 5歳…母・久壽が病死。

・1868(慶応4) 6歳…祖父・小左衛門が病死。富太郎と改名。祖母の浪子に育てられる。

・1873(明治6) 11歳…名教館に通い、西洋の学問を学ぶ。後の妻・小澤壽衛子が生まれる。

・1874(明治7) 12歳…新たな小学校制により発足した佐川小学校に入学。

・1876(明治9) 14歳…授業に飽きて小学校を自主退学。植物採集をして過ごす日々。

・1877(明治10) 15歳…佐川小学校の臨時教員(授業生)になる。2年間教鞭をとる。

・1879(明治12) 17歳…高知市の五松学舎に入塾するも、コレラが流行り佐川に帰る。高知中学校の教員・永沼一郎と知り合い、欧米の植物学の影響を受ける。

・1881(明治14) 19歳…第2回内国勧業博覧会の見物のために初上京。憧れの博物学者・田中芳男らに会う。日光、箱根、伊吹山などで植物採集を行い佐川に帰る。

・1884(明治17) 22歳…再び上京。矢田部良吉教授から東京大学植物学教室への出入り、文献・資料の使用を許される。東京と高知を往復しながら植物研究の日々。

・1887(明治20) 25歳…祖母・浪子死去。植物学教室の市川延次郎、染谷徳五郎らと「植物学雑誌」創刊。現代まで続く日本最古の植物学誌に。

・1889(明治22) 27歳…日本で初めて新種「ヤマトグサ」に学名を付けて発表。故郷で「佐川理学会」を発足。

・1890(明治23) 28歳…東京の菓子屋の娘・小澤壽衛子と結婚。根津に新居を構える。「ムジナモ」を日本で新発見。「日本植物志図篇」第1巻刊行。矢田部教授らから植物学教室への出入りを禁じられて絶望。

・1891(明治24) 29歳…実家の家財整理のために長期帰郷。「岸屋」を番頭の和之助といとこの猶に譲る。

・1893(明治26) 31歳…長女・園子が東京で急死し、再上京する。帝国大学理科大学助手になり初めての月俸生活となるが、生活は貧窮。

・1900(明治33) 38歳…農事試験場嘱託となる(1948年まで)。「大日本植物志」刊行(〜1911年、第4集で中断)。

・1907(明治40) 45歳…東京帝室博物館天産課嘱託となる(1924年まで)。

・1912(明治45/大正元) 50歳…東京帝国大学理科大学の講師となる(1939年まで)。

・1916(大正5) 54歳…家庭の経済状況が極度に悪化し、植物標本10万点の海外への売却を検討。「東京朝日新聞」でこの窮状が記事になると、神戸の素封家・池長孟らが援助を申し出る。

・1923(大正12) 61歳…渋谷の自宅で関東大震災に遭遇。家屋の損壊や人災は免れたが「植物研究雑誌」の一部を焼失。

・1926(大正15/昭和元) 64歳…資料や標本の焼失を防ぎたいという壽衛子の希望もあり、東京郊外の豊島郡大泉村(現在の練馬区東大泉・牧野記念庭園)に新居を構える。

・1927(昭和2) 65歳…東京帝国大学から理学博士の学位を受ける。仙台で新種のササを発見。壽衛子の体調が悪化。

・1928(昭和3) 66歳…2月23日、壽衛子が54歳で死去。前年に仙台で発見した新種に「スエコザサ」と命名。壽衛子が亡くなった後も長年に渡り精力的な採集旅行を続ける。

・1937(昭和12) 75歳…「牧野植物学全集」を出版し、朝日文化賞を受賞。

・1939(昭和14) 77歳…助手時代から計47年間勤めた東京帝国大学に辞表を提出。講師を辞任。

・1948(昭和23) 86歳…皇居で昭和天皇に植物学をご進講。

・1949(昭和24) 87歳…大腸カタルが悪化し一時危篤となるが、奇跡的に回復。

・1956(昭和31) 94歳…郷里・佐川町の名誉町民になる。2年前に風邪をこじらせて肺炎になって以来、床に伏せる日々。秋に重体に。

・1957(昭和32) 95歳…1月18日、家族に見守られながら死去。壽衛子が眠る天王寺墓地に納骨。故郷・佐川町にも分骨。没後、従三位勲二等旭日重光章ならびに文化勲章を授与される。

▼「らんまん」と時代設定が近い朝ドラ「あさが来た」。ヒロインのモデル・広岡浅子は1849年(嘉永2年)生まれで、牧野富太郎より13歳ほど年上です。